2025年1月30日、「マーケットプレイス型EC」をテーマにウェビナーを実施しました。個々の価値観が重要視される現代において、マーケットプレイス型ECを通じてブランドの存在意義をどのように確立し、EC事業を成功へ導くかを紹介しました。

後編の本記事では、ウェビナーの内容から、マーケットプレイス型ECの解説と始め方、そして、HAKUHODO EC+のソリューションなどについてご紹介します。

前編はこちら⇒パーパスで繋がる「ブランド共創型EC」とは? 博報堂が解説する新たなEC潮流の兆し|ウェビナーレポート(前編)

目次

マーケットプレイス型ECとは?

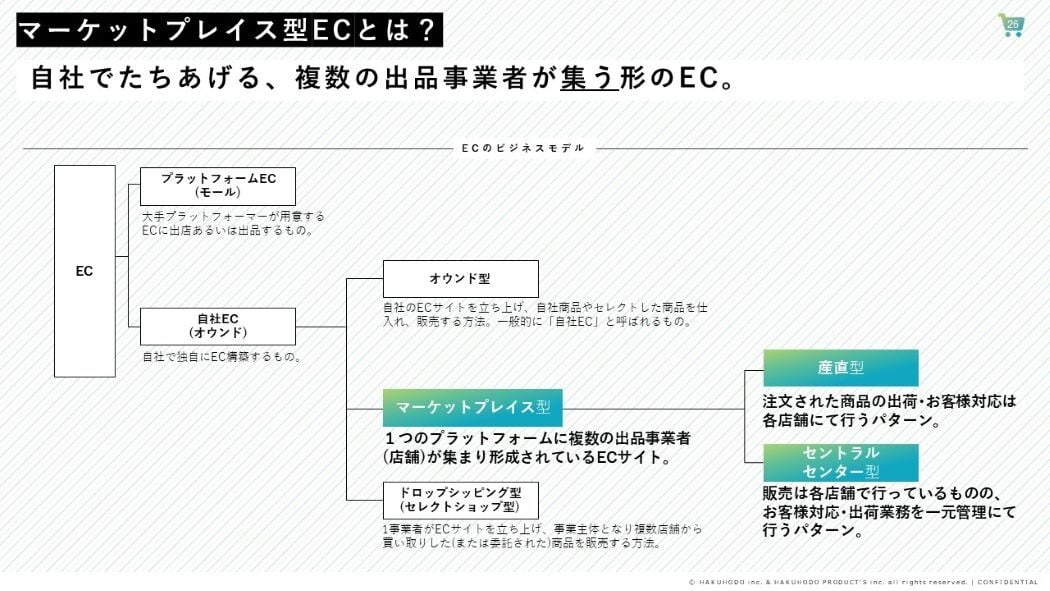

矢野 ここで、ECビジネスモデルのそもそもについてお話させていただきます。ECにはまず、

- 既存のプラットフォームEC(モール)に出店・出品するか

- 自社でECを構築するか(オウンド)

という2つの選択肢があります。

さらに、自社で構築するECは、以下の3パターンに分類されます。

- 自社でセレクトした商品を販売する「オウンド型」

- 1つのプラットフォームに複数の事業者が集まる「マーケットプレイス型」

- 一事業者がECサイトを立ち上げ主体となり、複数事業者から買い取り・委託された商品を販売する「ドロップシッピング・セレクトショップ型」

これら3つのパターンは一見複雑なように感じますが、内実を見るとリアルな店舗と変わりません。つまり、「オウンド型」は垂直モデル店舗、「マーケットプレイス型」は百貨店、そして「ドロップシッピング・セレクトショップ型」はその名のとおり、セレクトショップに該当します。

ですから、本日のテーマである「マーケットプレイス型EC」はいわば百貨店と同じ機能と言えます。つまり、 製造業でなくても、また小売業でなくても、どんな事業者の皆さんにも検討に値する新しいECのカタチなのです。

マーケットプレイス型ECを成功させる5つのキーワード

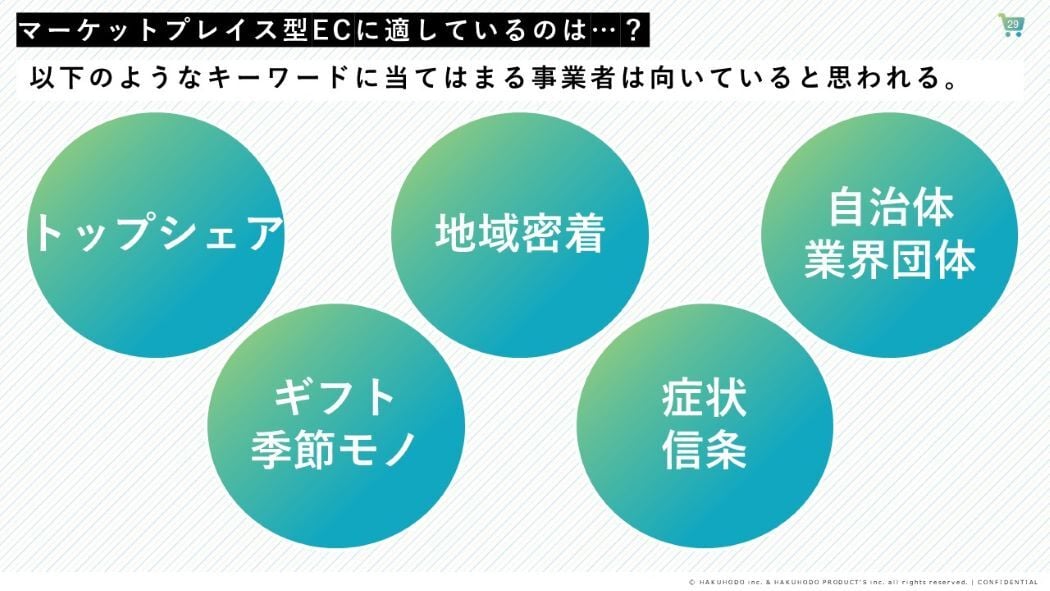

矢野 では、このマーケットプレイス型ECが実際にどんな事業主・企業に適しているのか? 以下、5つのキーワードで考えてみたいと思います。

- 「トップシェア」

カテゴリートップシェアも持つ事業主は過度なシェア争いから脱出して、新たなビジネスチャネルに進出するなど、マーケット創出の機会にできる。

- 「地域密着」

地域の経済活性の鍵を握っている、地方銀行や鉄道などの企業による、エリア特化型ECとして展開できる。

- 「自治体・業界団体」

ふるさと納税事業や、水産加工を扱う業界団体などに適する。

- 「ギフト・季節もの」

お歳暮特化型モールECなど、期間限定での展開も可能。

- 「症状・信条」

アレルギーケア商品などの特定の身体的な悩みに対応するECや、ビーガン向け商品など、信条でカテゴライズしたECも可能。

このように、マーケットプレイス型ECは、様々な業種業態の企業あるいは団体にとって検討の余地があり、同時に参入の可能性があることが特徴です。

成功のポイントは、いかに同じ想い、好み、あるいは悩みを持つ生活者の賛同を得られるかということに尽きると思います。コンセプト重視で始まったのに、どんどん商品が増えていき、大手のECと変わらなくなったり、逆にラインナップを限定した結果、D2Cのブランドサイトと変わらなかったりするという失敗を犯さないよう、十分に検討・吟味する必要があるのです。

マーケットプレイス型ECを始める6ステップ

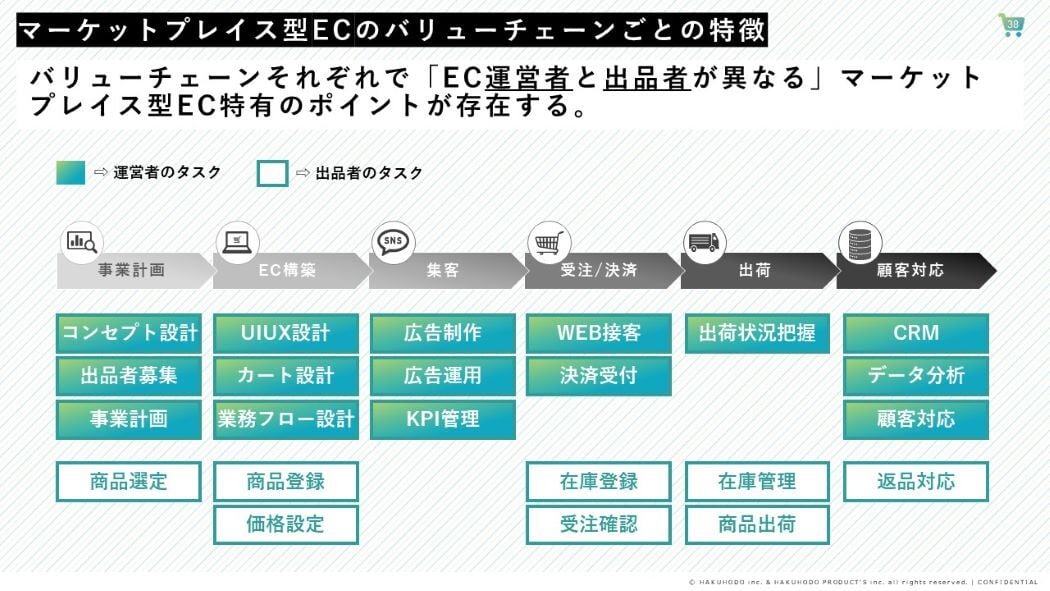

矢野 EC運営者と出品者が異なるマーケットプレイス型ECは、バリューチェーンそれぞれで特有のポイントがあります。

まず「事業計画」のフェーズでは、なによりコンセプト設計が重要になります。そして、自社で制御しにくい出品者についての計画を綿密に行い、どのように拡大するのか、どのように撤退を防ぐのかを十分に考える必要があります。

「EC構築」のUIUX設計、カート設計、業務フロー設計では、商品のカテゴライズやソート/フィルターの選択肢が、あまり複雑にならないよう注意する必要があります。

「集客」のフェーズのポイントは、ECコンセプトと生活者のニーズ/ペインのマッチングです。そのため、広告設計、広告運用、KPI管理では、特定の店舗に有利に働いたり、出品者の別事業を棄損したりしないよう注意しなければなりません。

次の「受注/決済」では、複数店舗が集うため、決済関連が複雑になります。複数店舗の同時注文、送料計算、受発注管理者など、細かな取り決めが必要です。

「出荷」に関しては、産直型とセントラルタワー型の2通りありますが、出荷対応や在庫管理などのオペレーションが課題になります。

最後に「顧客対応」のフェーズでは、複数店舗の商品を取り扱うことでの強みと弱みがあります。CRM、お客様対応、データ分析と運用などをあらかじめ検討しておく必要があります。

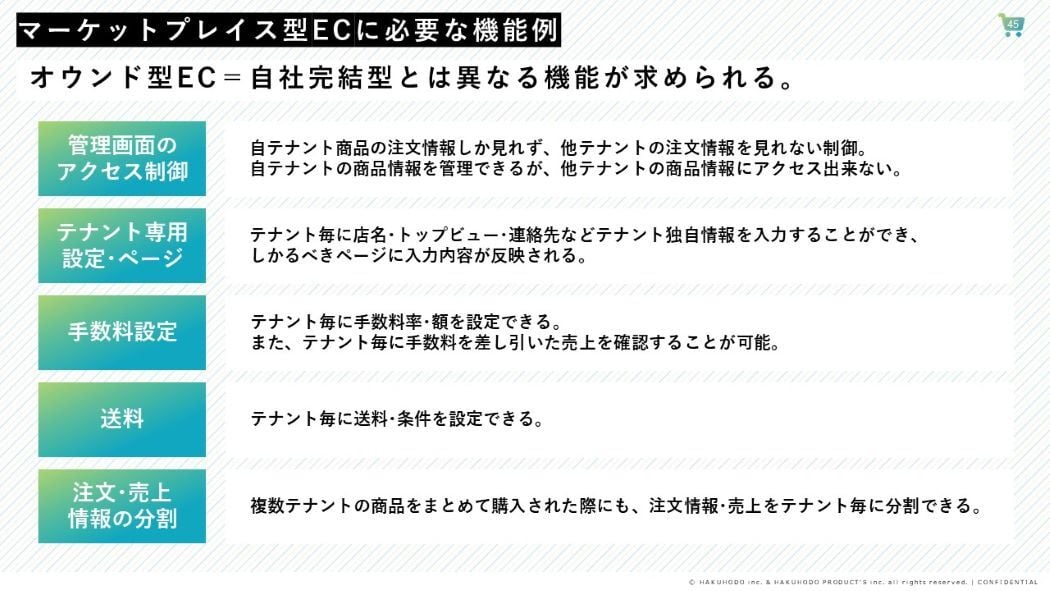

この他に、マーケットプレイス型ECのオペレーションは、管理画面のアクセス制御、テナント専用ページの設定、手数料や送料など、オウンド型(自社完結型)ECとは異なる機能が求められることも念頭に置く必要があります。

いずれにせよ、マーケットプレイス型ECの事業運営のポイントは、売り手、買い手双方の視点を常に持ち、“自分たちがよければ全てよし”ではなく、複数の店舗(出品者)と一緒にECを運営しているという意識を、常に忘れないことです。そうすることで、サイト運営者、出品者(店舗)、そして生活者、三者のWin-Winの関係を作っていくことができます。

HAKUHODO EC+のソリューション紹介

川口 最後に、HAKUHODO EC+として、マーケットプレイス型ECを検討している企業にどんな形で支援できるのかについて簡単にご紹介します。

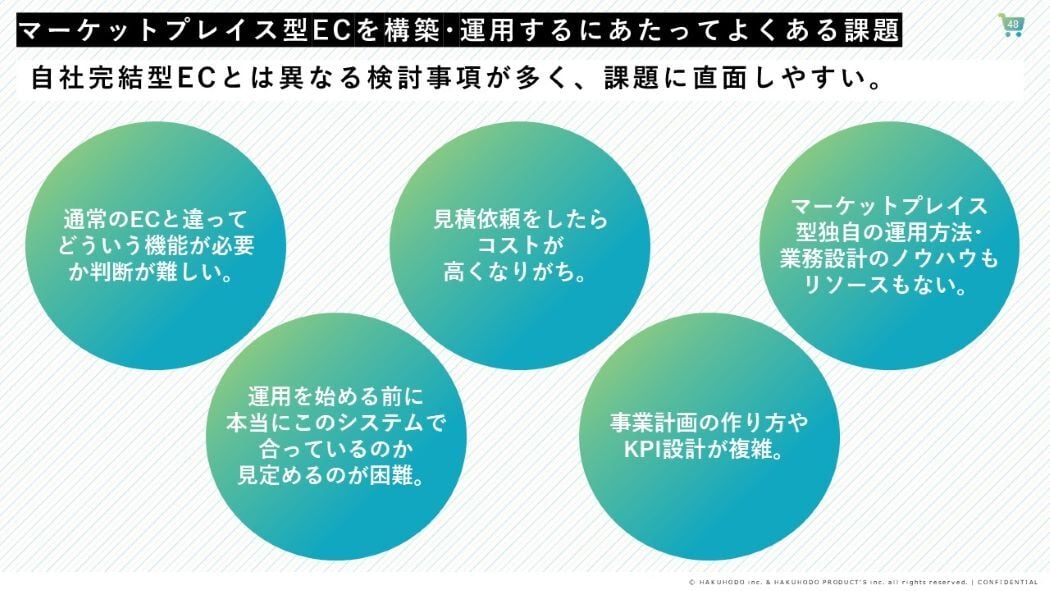

マーケットプレイス型ECは自社で完結できるECと異なり、どういうふうに事業者を集めればいいのか、どのような形でテーマやコンセプトを掲げていくのかといった検討事項が多いので、その分、課題にも直面しやすいのが実情です。

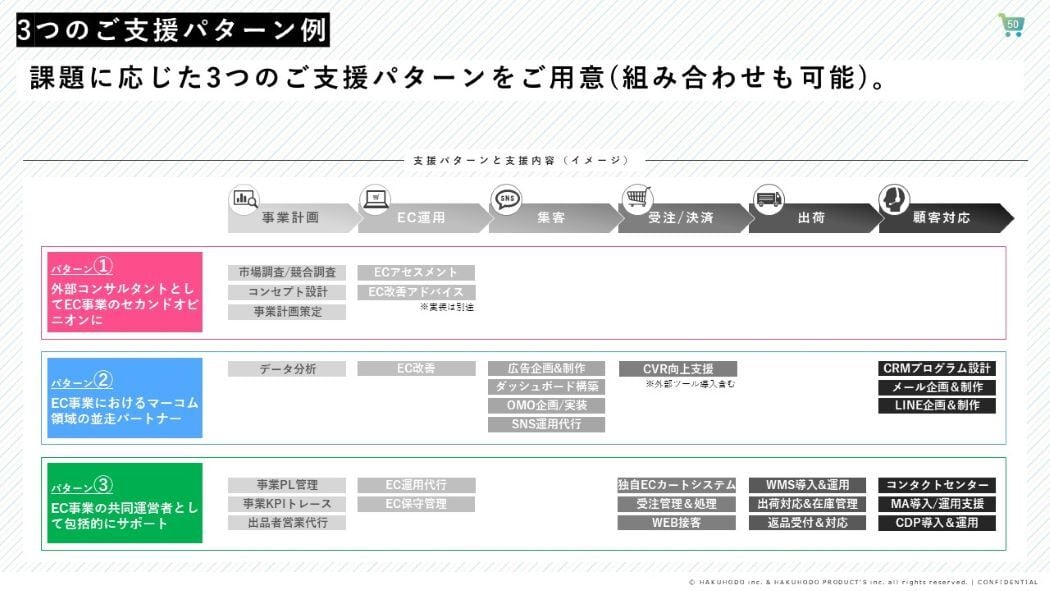

そうした課題に応えるために、HAKUHODO EC+は事業計画から顧客対応に至るまで、あらゆるバリューチェーンの中で企業の課題に応えられるチーム体制を構築しています。

想定される支援としては3つのパターンが想定されます。

まず1つ目のパターンは、新たにマーケットプレイス型ECを考えていくにあたって、市場のポテンシャルやトライする領域やテーマなどのご相談に応じる外部オピニオンとしての支援です。

2つ目は、EC事業におけるマーコム領域の並走パートナーとしての支援。そして3つ目は、共同運営者として、重要計画から顧客対応に至るまでフルサポートで支援させていただくパターンです。HAKUHODO EC+として独自のカートシステムもあるので、さらに盤石な支援が可能です。

ECの新しい兆しとして、今注目されているマーケットプレイス型ECですが、異業種プレイヤーも続々参入しています。ぜひこの機会にご検討、ご相談いただければと思います。

プロフィール

写真左から、川口 由貴、矢野 裕

写真左から、川口 由貴、矢野 裕

川口 由貴

株式会社 博報堂 コマースコンサルティング局

HAKUHODO EC+

2023年博報堂中途入社。事業会社、大手ECモールコンサルタントを経て現職。現在はECコンサルタントとして消費財領域を中心に、事業戦略構築から広告運用、クリエイティブディレクションに至るまで幅広い領域でEC事業の支援を行っている。

矢野 裕

株式会社博報堂プロダクツ コマーステクノロジー事業本部

HAKUHODO EC+

2016年の博報堂グループ入社以来、ダイレクト・ECビジネスのプロデューサーとしてマーケティングコミュニケーション領域に留まらず、事業計画/データ分析といったコンサルティング領域、コンタクトセンター/システム/物流といったフルフィルメント領域、BI/MA/CDPといったデジタル領域など、川上から川下まで担当。

BIZ GARAGE 編集部

ビジネスをとりまく環境の大きな変化により、最適な手立てを見つけることが求められる現代。

BIZ GARAGEのコラムでは、生活者の心を動かし、ビジネスを動かすために、博報堂グループのソリューションや取り組みのご紹介、新しいビジネスの潮流などをわかりやすく解説しています。